一心求职的李女士被自称是招聘企业负责人的“张某”频频借钱后,在迟迟未收到还款的情况下,将对方起诉至法院。让李女士没想到的是,“张某”主动与其达成调解协议后,仍不归还借款。无奈之下,李女士申请法院强制执行,却被告知“查无此人”……

日前,湖北省枣阳市检察院在精准打击犯罪嫌疑人虚构身份实施诈骗行为的同时,协同法院开展追赃挽损以及虚假身份应诉的治理工作。

包装人设获取信任后屡次借钱

2023年11月,待业的李女士在某平台发布了一则求职信息,不久便收到来自“张某”的好友申请。“我们公司招录行政主管,底薪1万元。”“张某”自称是某企业负责人,承诺能为李女士在公司安排行政主管工作。

聊天中,“张某”不时透露自己从某知名大学毕业、手握多个执业证书,其朋友圈满是海外旅游、手握豪车方向盘及佩戴名表的照片,活脱脱一个“成功人士”的形象。随着时间的推移,李女士的工作虽然仍无着落,但对“张某”能为自己介绍工作深信不疑,交流也日益密切。

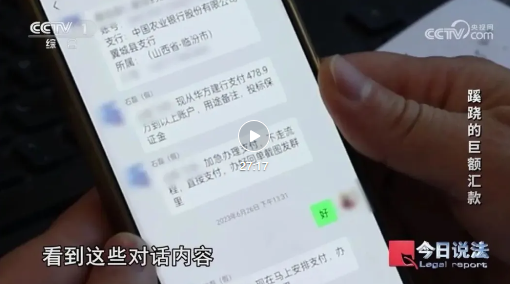

取得李女士的信任后,“张某”多次以资金短缺、车辆维修、投资理财等为由,陆续向李女士借款6.3万元,并出具借条及身份证复印件。因“张某”借钱一直未还,李女士多次索要未果,遂于2024年5月将“张某”起诉至法院,法院根据繁简分流机制将该案移交给诉前人民调解委员会进行调解。

2024年8月,诉前人民调解委员会通过网络方式组织双方当事人调解。“张某”与李女士达成诉前调解协议,承诺分期还款,法院对此也作出裁定予以司法确认。但“张某”一直未履行调解协议,反而通过伪造房产证、贷款到账等各种虚假图片,继续骗取李女士信任,并以卖车需交质检费等理由多次向李女士借款11万元,前后共计借款17万余元。

2024年10月,由于借款迟迟未还,李女士向法院申请强制执行,却被执行法官告知“张某”身份不实,查无此人。直到此时,李女士才意识到被骗,立即向公安机关报案。

精准定性下的刑民双向履职

今年2月,枣阳市公安局将该案移送枣阳市检察院审查批捕。承办检察官经审查认定,“张某”真名为陈某,其在明知自己无还款能力的情况下,虚构身份并谎称自己有经济实力及还款能力,累计骗取李女士17万余元,其行为构成诈骗罪。

“陈某犯诈骗罪毋庸置疑,但其使用虚假身份证应诉,是否构成虚假诉讼罪?”承办检察官表示。今年3月17日,枣阳市检察院召开检察官联席会议。经讨论,刑事检察部门承办检察官认为陈某与李女士之间的借贷关系是真实的,只是虚构了身份,其行为不符合虚假诉讼罪的构成要件,不构成虚假诉讼罪。

“陈某应诉时未出示其身份证原件,李女士提交的‘张某’身份证复印件上的照片,仔细查看后会发现并不符合国家规定的证件照要求。陈某使用‘张某’身份应诉调解,并利用调解协议作为拖延还款的工具,骗取了法院的民事裁定书。陈某将诈骗行为合法化为普通的民间借贷,让李女士加深了‘张某’就是其真实身份的错误认识,从而达到继续骗钱的目的。”民事检察部门承办检察官表示。

今年3月,枣阳市检察院经审查认定,陈某以非法占有为目的,骗取他人财物,应当以诈骗罪追究其刑事责任,并依法向法院提起公诉。针对陈某利用虚假身份应诉,企图以民事诉讼掩盖刑事犯罪的行为,该院向枣阳市法院进行信息通报。

办案同时为被害人挽回损失

为最大限度为李女士挽回经济损失,枣阳市检察院检察官联合法院工作人员,对陈某进行释法说理,说明其诈骗行为对李女士造成的损失及伤害,督促其主动退赃退赔。

最终,陈某及其家属退赔李女士全部经济损失。今年6月,法院依法以诈骗罪判处被告人陈某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金1万元。

针对陈某利用虚假身份应诉骗取法院民事裁定书一事,枣阳市法院表示将进一步加强对案件当事人的信息核查工作,尤其是在网上诉讼程序中,避免此类情况再次发生。

面对诈骗手段迭代升级的新情况,近日,枣阳市检察院检察官联合法院工作人员走进社区、企业、劳动就业招聘市场等地,开展反诈主题法治宣传活动,进一步提高群众反诈防骗意识和能力,帮助群众筑牢财产安全屏障。